Oleh Radna Tegar Zakaria

dimuat JAWA POS, 21 Juni 2015.

KETIKA diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM), Aceh mengalami perubahan sosial besar. Perang, adu tembak, jatuh korban menjadi pemandangan keseharian. Bukan hanya jatuhnya korban jiwa dalam jumlah skala besar di masyarakat Aceh, tetapi juga menyisakan memar luka dan trauma mendalam. Banyak orang Aceh mengalami trauma hebat atas kekejaman tentara dan apatis terhadap masa depan. Pesimis dan tidak percaya diri menghadapi kehidupan.

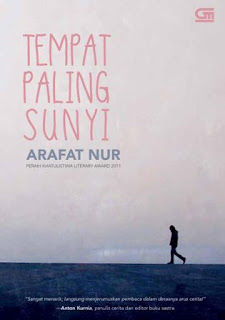

Prosa panjang ketiga Arafat Nur, Tempat Paling Sunyi, ini mencoba membedah kelamnya luka pasca perang dari sisi lebih romantis dan unik. Dikisahkan bahwa Mustafa seorang juru ketik di sebuah rental komputer menikahi Salma yang berlatar belakang keluarga pejabat Aceh dengan kehidupan mewah. Pejabat Aceh pada masa itu gemar menilap uang proyek,dalam situasi kacau mudah bagi pejabat pemerintahan mendapatkan uang dari proyek jalan dan bangunan perkantoran, serta sejumlah proyek yang tidak ada pengawasan, bahkan banyak dari proyek itu yang tidak dikerjakan. (hal 24). Mustafa antitesis semua itu. Berusaha jujur meski hidupnya tak makmur dan dicibir istri.

Salma perempuan manja dan gemar membanding-bandingkan kondisi ekonomi dengan tetangga, membuat rumah tidak lagi nyaman bagi Mustafa. Perempuan digambarkan menjadi makhluk yang justru menyusahkan laki-laki. Perempuan tidak hanya sebagai orang kedua sekaligus penghambat. Sikap Salma yang demikian, membuat cita-cita Mustafa membuat novel terseok-seok. Mustafa tidak bisa beranjak banyak. Hingga muncullah sosok Riana, gadis lebih muda dan menerima Mustafa. Kisah cinta segitiga, poligami.

Tantangan lain bahwa Mustafa sadar novel yang dalam angannya berisikan perubahan masyarakat akan hadir di tengah orang-orang anti novel. Masyarakat sekitar Mustafa lebih mengenal novel sebagai picisan dan novel cabul. Mustafa yang serius menulis novel justru dianggap sebagai orang gila.

Ironi disajikan begitu kentara. Mustafa yang hendak menulis novel, ternyata selalu sala menyebut keledai menjadi kedelai, jalang diucapkan lajang. Secara logika normal, bagaimana orang yang tidak mengerti baku-tidak baku kata hendak menulis prosa panjang yang menggugah kemanusian. Sia-sia belaka.

Miris seperti ini terus dibawa sampai akhir novel. Dikisahkan Mustafa berhasil menuntaskan novel namun tidak laku sama sekali. Lantas kematian Mustafa juga penuh ironi, meminum air racun yang sejadinya dipergunakan Salma bunuh diri tidak kuat menanggung perasaan dimadu. Benar-benar ironi. Mustafa tersadar sungguh tidak mungkin dirinya mampu melakukan perubahan besar, apalagi melalui sebuah novel yang tidak terlalu dipandang orang. (hal 224)

Menarik adalah mengungkap lapisan makna dari kehadiran sosok Mustafa. Keterpurukan pasca perang membuat kebanyakan orang sekadar memikirkan bagaimana nasib keluarganya ke depan. Sosok Mustafa menjadi pembeda, sosok yang diam-diam punya pemikiran bahwa hidup bukanlah semata perjuangan mencari makan dan menumpuk kekayaan, banyak hal yang harus dilakukan. Sekecil apapun perbuatan manusia itu mesti ada gunanya, bagi diri sendiri atau orang lain. (hal.41)

Ada sebuah peribahasa, asahlah pedang sebelum membabat hutan. Nasihat ini sesuai untuk kondisi Mustafa yang terlampau berpikir tinggi tanpa sempat mengukur diri. Tidak hanya persoalan masyarakat yang apatis terhadap novel dan istrinya yang tidak mendukung, bahkan kecakapan dalam berbahasa baik saja belum dikuasai oleh Mustafa. Mustafa seperti keong ingin mendaki gunung, tapi tetap tak selesai terlepas dari cangkang. Ini mengingatkan tulisan di nisan Uskup Anglikan di Westminster Abbey tahun 1100 yang ingin mengubah dunia, negara, kota dan keluarga. Namun hingga renta dan mati tak satu pun yang bisa diubahnya.

Atau sebenarnya sosok Mustafa adalah tamparan bagi mereka yang selama ini sibuk urusan perut. Kisah Mustafa untuk dijadikan cermin. Andai Mustafa yang hidup serba terbatas dan banyak persoalan saja masih sempat berpikir kemaslahatan orang lain dan menuliskan prasasti masa depan lewat sebuah novel. Maka kita, yang tidak separah Mustafa hidupnya, memiliki tanggung jawab yang seharusnya lebih besar. Tidak melulu egois asal kita aman, asal kita nyaman, asal kita kenyang tanpa peduli orang sekitar.

Novel ini sedikit berbeda dengan dua novel Arafat Nur sebelumnya, yakni Lampuki(Serambi, 2011) dan Burung Terbang di Kelam Malam (Bentang Pustaka, 2014). Dua novel sebelumnya menempatkan konflik perang sebagai menu utama. Sedangkan dalam novel ini porsi situasi perang tidak banyak disinggung. Hanya beberapa kalimat yang intertekstual dengan kondisi Aceh perang hingga tsunami. Itu menjadi wajar, karena memang novel ini mencoba menyibak kondisi Aceh pasca perang, pasca TNI ditarik mundur ke Jakarta.

Kritik lain yang ditulis tersurat dan di beberapa bagian tersirat adalah bagaimana bobroknya birokrasi di Aceh pasca perang di kala pembangunan fisik gencar dilakukan. Misalkan, seolah yang memberi makan rakyat adalah pemerintah. Padahal sebaliknya, rakyatlah yang memberi makan mereka, bahkan kekayaan rakyat pula yang dirampas segelintir pejabat dengan cara paling hina, tetapi tampak bahwa mereka adalah orang paling mulia. (hal 22)

Kejutan lain disimpan Arafat Nur menjelang akhir novel ini, meski sekali pernah disinggung di bab pertama. Kehadiran tokoh ‘aku’ penutur semua narasi menjadi kejutan manis yang menyempurnakan kisah Mustafa. Menjadi hal kecil yang mempercantik pembacaan. Disajikan dengan bahasa yang mengalir, melankoli, dan penuh slot untuk direnungkan.[]