Sejumlah Pecundang, Sejumlah Serdadu, Satu Pejuang

SEPERTI orang-orang yang berada di tanah seberang pada umumnya, aku pun mengetahui keadaan tanah Aceh sebagai daerah konflik yang seakan selamanya membara. Dari kabar yang aku baca dari surat kabar, penindasan terjadi bertahun-tahun di negeri berjuluk serambi Mekkah itu. Alasan yang menjadi pembenaran penindasan itu adalah tumbuhnya benih pemberontakan di sana. Sehingga perlu upaya pemberantasan. Namun, akibatnya meluas hingga terjadi penindasan terhadap warga sipil yang tak berdosa. Sungguh, aku tak pernah benar-benar paham gejolak pemberontakan yang selama ini terjadi di Aceh. Namun kesaksian yang beredar melalui media massa telah membangun pemahaman yang logis di benakku. Ketidakadilan sosial telah berakar di Aceh. Setelah kemerdekaan bangsa ini, di Aceh penjajahan itu dilestarikan oleh pemerintahan negeri ini. Sikap otoriter dan kesewenang-wenangan yang mengatasnamakan keamanan dan kedaulatan negara berkembang di Aceh. Dan rasanya tentu perih bagi kaum yang dalam riwayat negeri ini telah berjuang secara total untuk mencapai kemerdekaannya. Perih itu tentu melebihi tikaman belati seorang sahabat dari belakang.

Rezim yang dianggap paling otoriter selama republik ini berdiri telah tumbang. Kebebasan merekah perlahan-lahan. Namun, belenggu kekerasan yang telah tertanam lebih dari tiga puluh tahun di Aceh tak hilang seketika. Bahkan seperti yang diceritakan Teungku tentang sebagian masyarakat Aceh yang berada di kampung bernama Lampuki, kekerasan adalah cara yang digunakan militer untuk mengantisipasi kampungnya dari ancaman gerakan separatis yang ditengarai masih berkeliaran di hutan-hutan.

Selain perihal serdadu beremosi labil, Teungku juga bercerita tentang seluruh kerabatnya di Lampuki dengan telanjang. Ia bercerita tanpa rasa khawatir sedikitpun. Mengalir deras. Rinci. Hingga terkadang ia khilaf telah membeberkan aib kerabatnya sendiri. Dan karena Teungku lahir dan tumbuh dari kaum penutur hikayat yang piawai. Maka, cerita tentang kehidupan di Lampuki itu pun sangat menarik untuk disimak.

Cerita Teungku tentang kerabatnya ini cenderung berpusar kepada seorang laki-laki berkumis tebal yang bernama Ahmadi. Seorang laki-laki yang kerap mengobarkan semangat perlawanan kepada pemerintah.

Dengan pengetahuannya tentang riwayat kehebatan perjuangan kaumnya dalam melawan penjajah di masa silam, Ahmadi kerap membujuk anak-anak muda di Lampuki untuk bergabung melakukan perlawanan terhadap sisa rezim militeristik itu. Dan tak lupa ia juga menciptakan ilusi tentang kebebasan dan kejayaan negeri bentukannya kelak setelah merdeka. Di kedai-kedai kopi, Pasar Simpang, dan balai pengajian Teungku sendiri, Ahmadi selalu berupaya menyulut semangat pemberontakan kepada anak-anak muda. Namun, sedikit sekali yang terbujuk oleh rayuan Ahmadi itu.

Kegagalan Ahmadi dalam memperbesar komplotannya bukan karena ia tidak serius. Melainkan karena pemuda-pemuda di Lampuki memang sudah pesimistis. Bagi mereka berjuang mewujudkan kejayaan Aceh di masa depan adalah omong kosong. Mereka lebih senang membayar pungutan kepada Halimah, istri Ahmadi, daripada harus mengangkat senjata mengusir serdadu-serdadu itu. Menurut Teungku, dari sekian banyak murid ngajinya, hanya Musa yang menyatakan terang-terangan bergabung dengan Ahmadi.

Aku jadi bertanya-tanya dalam hati, benarkah darah pejuang kaum Teungku yang terkenal sangat pantang menyerah itu telah beku. Sehingga seruan berjuang yang didengungkan Ahmadi tak lagi menggerakkan kesadaran dan jiwa mereka. Atau kesadaran mereka memang telah menerima keadaan tertindas itu sebagai takdir Tuhan. Entahlah.

Namun menurutku, barangkali inilah masa trauma atas konflik pertikaian yang panjang itu. Sehingga mengakibatkan mereka memilih diam dan bertahan atas kedamaian semu yang diciptakan militer. Hal seperti ini juga pernah dikisahkan seorang V.S Naipaul saat ia memberikan pidato penerimaan nobel sastra.

Saya menjelajahi Karibia dan semakin banyak tahu tentang kisah kolonial, di mana saya menjadi bagian dirinya. Selama setahun saya pergi ke tanah leluhur saya, India; itulah perjalanan yang membelah hidup saya menjadi dua. Buku yang saya tulis tentang dua perjalanan ini membawa saya ke alam emosi baru, memberi saya pandangan dunia yang belum pernah saya punyai, memperluas wawasan teknis saya. Saya mampu menulis fiksi di Inggris, juga di Karibia – kendati berat mengerjakannya. Saya juga mampu menulis semua kelompok ras di pulau saya, meski sebelumnya saya tidak pernah bisa melakukannya.

Fiksi baru ini adalah tentang rasa malu dan khalayan kolonial, buku tentang bagaimana ketidakberdayaan menghinggapi mereka, menipu mereka, karena itulah sumber daya satu-satunya. Buku itu berjudul Mimic Men. Isinya bukan tentang pemain mimik, tetapi tentang para lelaki kolonial yang berpura-pura jantan, lelaki yang tumbuh untuk mencurigai segala hal tentang dirinya.

Bila dibandingkan kisah di atas dengan kisah Teungku, Ahmadi memang tidak tumbuh untuk mencurigai segala hal tentang dirinya. Namun berdasarkan kesaksian lain Teungku, Ahmadi bukanlah pejantan sejati. Pada saat komplotannya bentrok dengan serdadu, Ahmadi kerap ditemui justru sedang sibuk buang air besar.

Itulah yang membuat kesaksian Teungku terhadap Ahmadi bukan semata karena Teungku menghormati dan kagum atas keberanian Ahmadi. Terkadang Teungku juga sebal dengan tingkah sok patriotik Ahmadi. Namun harus diakui, Ahmadi adalah orang terbaik dari yang terburuk di kampungnya. Meskipun kerap menjadi penyebab militer melakukan tindakan represif di Lampuki. Karena perbuatannya menyerang pos militer dengan lempar batu sembunyi tangan.

Selain Ahmadi, ada pula Jibral. Seorang pemuda tampan yang pengecut. Tubuhnya selalu gemetar saat bertemu dengan serdadu. Namun, pesonanya senantiasa menggetarkan setiap hati perempuan sekampung. Tak terkecuali Halimah, istri Ahmadi. Tak panjang kisah tentang Jibral ini. Wajah tampannya tak dijualnya. Ia hanya seorang laki-laki tampan yang lugu nan mempesona. Namun tak punya riwayat permainan cinta yang mendebarkan dengan perempuan-perempuan kampungnya itu.

Sosok-sosok lain yang diceritakan Teungku perihal kerabatnya di Lampuki, sebenarnya tak jauh dari sikap-sikap pengecut. Namun dengan ragam dan pola yang berbeda. Dan mungkin karena ketegangan hidup di Lampuki yang panjang itu, Teungku menceritakan ihwal orang-orang itu dengan semangat lelucon. Teungku seakan menceritakan derita yang menimpa dirinya dan kerabatnya sambil tersenyum malu-malu.

Bila Teungku begitu fasih menceritakan karakter kerabatnya satu per satu. Untuk karakter para serdadu, sepertinya ia malas mendalaminya. Sehingga tampak tak berbeda karakter antara serdadu Paijo si wakil komandan, Sukijan sang komandan, atau Waluyo, komandan yang datang menyusul ke Lampuki dengan serdadu-serdadu muda. Kecuali Waluyo yang diceritakan Teungku sebagai serdadu yang simpatik dan cukup bersahabat. Ketiga sosok itu serdadu itu seperti hanya dibedakan nama. Sedangkan tabiat nyaris sama: kaku, arogan, dan emosional.

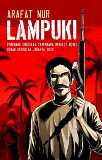

Begitulah cerita kehidupan di kampung Lampuki yang dituturkan oleh Teungku. Tokoh rekaan yang diciptakan Arafat Nur dalam novel Lampuki. Meskipun pada awalnya menjenuhkan, namun kekuatan literer yang dimiliki Arafat Nur mampu membuatku menyelesaikan novel setebal 433 halaman ini.

Sungguh. Melalui novel ini, Arafat Nur seperti mengamalkan apa yang pernah diserukan oleh Naguib Mahfouz saat menerima penghargaan nobel di Swedia.

Saya tidak akan melebihi batas tugas saya meski saya menyeru atas nama Dunia Ketiga: jangan hanya jadi penonton kesengsaraan kita. Anda harus memainkan di tempat itu sebuah peran mulia sesuai dengan status Anda. Dari posisi Anda yang unggul, Anda bertanggung jawab untuk setiap binatang atau tumbuhan yang salah arah ini, untuk mengatakan tiada satu pun manusia di keempat sudut dunia. Kita telah mempunyai cukup kata-kata. Sekaranglah waktunya mengambil tindakan.